校园景观设计理念初探

高等学校犹如一个小社会,学校中的每栋建筑,一草一木对于大学生健康品格的塑造起着潜移默化的作用。人类文化的传播形式,除了课堂讲授、读书、电影、电视外,一定的物质形式也是精神的文化的载体。如:建筑、雕塑、工业产品等等。因此,校园景观①建设的优劣,对于学校的教育质量与声誉有着重要的影响。美国康奈尔大学《1985年校园规划指导准则》中有这样一段话:“以任何标准来衡量,康奈尔大学都是美国最美的校园之一。十分重要的一点是:期望进入康奈尔大学的学生们承认,在他们的选择康奈尔大学的诸多理由中,校园环境是仅次于学术上杰出声誉的第二位的理由②”清华大学作为中国最著名的高等学府之一,至今已有近百年的历史,在长期的建设发展中它形成了自己独特的历史风貌和景观特色。因此,通过对清华大学早期校园特色景观设计研究,对于提高我国高校的景观设计的质量,培养高素质人才,会有一定的帮助和启迪。

由三部分内容构成:第一部分简单阐述了清华大学的精神,使人们了解其办学宗旨和指导思想。第二部分对清华大学早期(即西教学区)校园硬质景观进行简单分析,使人们了解几十年来清华学人对老教学区景观的继承、建设与发展情况。第三部分对清华大学在校园景观改建过程中的特色进行了①分析。

一、 清华的精神

1.1老校训:“自强不息,厚德载物”

“自强不息,厚德载物”作为清华的老校训是梁启超(字任公)先生1914年冬来清华讲演的中心思想。这八字来源于《周易》“乾”、“坤”二卦的卦辞:“天行健、君子以自强不息;地势坤、君子以厚德载物”。梁先生诠释道:“乾象言君子自励犹天运行不息,不得有一暴十寒之弊,且学者立志,尤须坚忍强毅,虽遇颠沛流离,不屈不挠;……“坤象言,君子接物度量,宽厚犹大地之博,无所不载。君子贵己甚厚,责人甚轻。……”这次讲演以后,学校及以此八字为校训,作图制徽,永久流传。(引自黄延复《清华园风物志•校徽与校训》)

1.2 新校训:“严谨、勤奋、求实、创新”

从这里我们不难看出无论是老校训还是新校训,其精神实质就是要求学生具备勤奋自强,吃苦耐劳的优秀品质,严谨求实的学习态度和生产实践相结合,敢于创新的开拓精神。

1.3 清华的学风

清华自1911年建校至今已近九十年的历史。在这几十年过程中,清华学子在“自强不息报效祖国”的精神感召下,人才辈出。如闻一多、梁思成、施氵晃、、陈岱孙、曾昭抡、钱钟书、吴晗等等,在各个学科领域为中国的建设与发展作出了巨大的贡献。今天的清华学子们更以建设祖国为己任,以老校友、老前辈们为榜样,努力学习,勇攀高峰。在校园中充满着浓厚的学习气氛和学生们课外活动娇健的身影与优美的歌声,它们共同构成了清华大学最为动人、最美妙的人文景观。

二、 清华早期校园(西教学区)的硬质自然景观与人文景观特色

2.1 清华校园建设断代:清华大学的建设发展大致可以分为

① 1911年建校到1922年四大建筑完成的早期发展阶段

② 1923年到抗战前发展时期

③ 抗战与西南联大时期

④ 解放后至1977年获得新生阶段

⑤ 改革开放后的大发展时期

2.2 早期四大建筑:

建筑的造型、色彩以及空间围合,对于创造特定环境的氛围无疑起着重要的作用。清华大学早期的四大建筑及其环境尺度与质量无疑是近代校园景观的典型代表之一。

清华大学校园是在原清朝皇子奕讠宗 的清华园(俗称“小五爷园” )的基础上建立起来的。清华大学的前身是“清华学堂”,是用美国退还的庚子赔款办起来的留美预备学校。

1911年建校时,只包括清华园一处,面积约450市亩;园内除工字厅及其附近的几处古建筑外,新建筑有“校门”、“清华学堂”、“二院”、“三院”、“北院”等,这批建筑的承建人为奥地利人埃米尔•斐士 ③(Emil Sigmund Fischer)

清华建校初期即1914年由美国建筑师墨菲④(Henry.K.Murphy)主持制定了校园规划⑤。后来根据学校的建筑发展,杨廷宝先生于1930年,汪国瑜于1954年,建校规划组于1960年,基建处、设计院1979年,高冀生于1988年,苗日新于1994年又分别进行了六次规划;尤其是1914年、1930年和1954年的规划奠定了清华大学建设发展的基本布局⑥。

清华早期的四大建筑分别是:大礼堂、科学馆、图书馆、体育馆,它们是由美国建筑设

计师墨菲、丹纳(Richard H•Dana)1916年设计建造,1921年前完成的。

在建筑布局上以二校门、大礼堂、图书馆为南北轴线,以清华学堂、科学馆为东西两翼,

构成了以大礼堂前草坪广场为中心的主教学区庭园空间。

这些建筑无论是造型还是内部都采取了欧美新古典主义的造型,尽量讲求气派,追求一种永恒的、有纪念意义的建筑风格。尤其是大礼堂位于校园中央、穹顶、铜门、门廓采用汉白玉爱奥尼柱式,墙体采用红砖,从形体到色彩都形成了鲜明的对比,增添了青春的朝气。可以认为是美国二十世纪初学院派艺术校园形式的翻版⑦。一位评论家评论这样形式是与教育的内在精神相称的,他把这些建筑看作充满“尊贵与和谐,(它们)将为清华校园增加魅力,促进这所学校的教育,并向我们的子孙后代再现不懈的努力工作,自我牺牲的不变的价值,以及达到顶峰的力量和富有远见的安排”。 ⑧ 因此对于我国近代大学校园形式的形成产生了重大的影响。

在广场空间和处理上充分考虑到建筑尺度与人的关系。广场为100×70米的长方形,周围建筑2-3层,有较为亲切、生动的气氛,建筑对广场形成较为紧凑的围合关系。人们坐在草坪上可以观赏到周围建筑的主要造型特征;同时,各个建筑入口处人的活动及草坪中人的活动可以尽收眼底,构成了生动的广场景观。

在建筑施工质量及其小品的设计方面为当时全国之最,非常注重建筑的细部设计和建筑材料的肌理美感,甚至一些重要的建筑材料都从国外进口;如美国、法国、意大利等等。充分考虑到建筑尺度与人的关系,空间处理恰当宜人。建筑小品、灯饰、台阶,甚至连大礼堂前的旗杆底座都是由花岗岩精心雕制而成,其功能尺度完全符合人的需要,既美观又具有多功能特点。

另外还采用了当时世界先进的建筑技术,例如图书馆,采用了当时世界上最先进的防火技术和图书设施;体育馆内有篮球场,八十码悬空跑道、暖气、热气干燥设备等等,在当时达到了国际先进水平。

总之,清华早期四大建筑从形式到布局及其内部设施都是采取“拿来主主义”。这一方面是由于中国当时建筑师缺乏、科学技术落后,另一方面也是“中学为体,西学为用”思想的产物。但是,在客观上清华早期无论是校园规划还是建筑形式都代表了当时世界校园规划、设计的最新潮流,具有前卫性。今天,四大建筑以及广场空间已成为清华的标志建筑和象征。

2.3 传统园林的新生命

东部教学区的“洋”景观建筑与其近临的西部“水木清华”古典园林区形成了鲜明的对比。青砖、黛瓦、小桥流水、松柏滴翠、鸟语花香、荷风阵阵,优美的自然景观构成了一幅幅中国画卷,使人们在学习工作之余可以陶冶情操,谈经论道。

对于传统与创新,中国与西方文化,冯友兰先生曾作过精辟的论述:“普通所谓中西之分,实在是古今之异。古有古之‘物质文明’,随其‘物质文明’而有古之‘精神文明’。今有今之‘物质文明’依其“物质文明”而有今之‘精神文明’。……然而古亦非尽不能存,历史是有联续性的,一时代之‘物质文明’及其‘精神文明’皆自其前代脱演而出。凡古代事物之有普遍的价值者,都一应能继续下去。不过凡能继续下去者,不都因为他古,是因为他虽古而新。”⑨

中国古典园林到了清代,无论是建筑、理水、堆石、布局等艺术处理手法与园林美学已发展到了极至;尤其是江南私家园林(文人园)对于清皇家园林有着极大的影响。

“虽由人作宛自天开”以有限面积,造无限空间;“追求一种空灵、俊秀、飘逸”⑨的诗情画意是中国古典园林的最高境界。这种“天人合一”与自然求得有机融合的思想,在现代物质文明极度发达,人与自然日异隔离的现代社会被赋与了新的意义与内函。

在大自然优美的“画卷”中畅游,对于现代人尤其是生活在都市中的人们来说已是一种奢侈。但今天人们追求与自然的“融合”与封建士大夫文人的“融合”有着本质的区别。即古代文人墨客遁迹山野或园林之中除对自然的热爱外,根本点在于“出世”,在于逃避官场的尔谑我诈,寻求心灵的安慰。而现今人们则是为了在大自然中休心养性,陶冶情操。然而作为大学校园中的古典园林如果一味的泥古,不增加新的创新,只能是古所以传下来的“新”而不是今日之创新。

清华大学几十年来在对清华园的景观设计创新方面,我个人认为做了一些有益的尝试,是值得研究与借鉴的。

2.3.1 古典园林中的现代雕塑:

古典园林中如果说有雕塑的话那就是有法无式的堆石或片石,重在以小见大。立片石以象千仞之峰,堆石则进求瘦、透、漏、皱,以奇、怪为美。苏州留园之冠云峰,即为其典型的代表。在古典园林设计中无论是堆山、理水、建筑布局、空间尺度都是经过反复推敲而成。因此,要在其中加入新的景点其难度是不言而语的。然而1987年立于“水木清华”池北岸的朱自清先生汉白玉雕像却成为“水木清华”园区的点睛之笔,使这个传统园林倍感增色。就其原因大致有三:其一,材质的肌理与色彩特性。朱自清雕塑选用汉白玉洁白的色彩显得格外突出并与南岸的汉白玉护栏形成呼应。其二,至今仍脍炙人口的《荷塘月色》散文能够引起人们无限的联想。其三,位于池东畔的自清亭(原迤东亭)使人们仿佛觉得朱先生刚刚离开,正沿着池畔欣赏荷塘月色,这就使得雕像“活”了起来。

前面已经谈到“水木清华”园区之所以树立朱自清先生的雕像中除他高尚的情操值得人们敬仰外,还与优美的《荷塘月色》密不可分。闻一多先生深厚的学术修养为师生所崇敬,更为他坚强的斗志所激励。因此,闻先生雕像从材质到环境空间处理都与朱先生不同。

如果说朱先生雕像采取的是与古典园林相融的手法,那么,位于自清亭东部小山脚下的闻一多雕像则采取了隔景的处理手法。其景观环境庄严而优美。

首先在“水木清华”园区自清亭东侧、雕像西测的小溪畔种植一片茂密的修竹,这样一方面可以阻挡人们的视线起隔景作用,另一方面象征着闻先生的高尚品德;同时,还在雕像背后砌了道约3米左右高,5米左右宽抛光的黑色大理石墙体作为红色大理石雕塑的背景。

这样的环境处理,就使得闻先生雕像突出而又庄严。抛光的黑色大理石与粗放的红色大理石雕刻形成强烈的肌理对比,表现出闻先生不屈的的革命斗志与坚强的性格。

这两座雕像相距不远,但在景观环境的艺术处理上采取了两种完全不同的手法,各自成景又相互关联。这种关联性除景点布局的地理联系外,更重要的内在联系是他们同是清华学子,有着相同的高尚品质与严谨的治学态度。

当然在清华校园中的雕塑、纪念碑、还有象王国维纪念碑、 施氵晃 纪念壁碑、“三•一八”断碑,马约翰雕像等,他们都是清华的骄傲,在环境景观处理方面也都各有特色,在此就不做逐一赘述。

2.3.2 校园中的喷泉

喷泉是西方园林理水的重要手段和环境景观视觉中心。喷泉的制做技术早在清末园明园建设时已传入我国。目前清华大学西区共有喷泉5坐,其中最典型的是1919级喷水塔,1922级喷水塔、1933级喷水池,它们是毕业学生献给母校的礼物,分别建在体育馆南端小广场上,新图书馆庭院广场(原建老图书馆门前草坪上,图书馆扩建后被移到新馆庭院广场)、生物馆南门广场。这三座喷泉虽然造型各异但都为校园增添了新的景观。更有意义的是这些喷泉表达了学生们对母校培养的感激之情。

2.3.3 立石与假山

前面已经谈到立石是中国传统古典园林的意念性雕塑,它象征着坚若盘石品质,往往能引起人们无穷的联想,进而起到点景的作用。

清华校园西区的立石、假山共有5座,同样都是毕业学生们献给母校的礼物,其中有代表性的两座分别是:1981年清华大学70年校庆时返校校友所赠,立于林木深处的丙所北苑,上书“清芬挺秀、华夏增辉”,寄托着校友对母校的思念与感激之情。另一座立于图书馆新馆后苑、新斋路南,上书“憩园”二字是京华电器公司1992年为感谢清华大学多年的大力支持而捐赠的,这个以立石为主景的苑区由于他紧邻学生宿舍和图书馆,是同学们课余饭后学习休息的最佳去处。

2.3.4 古树、花卉与近春园公园的建设

由于原清华园在未作校址之前已荒芜多年,所剩古树花卉为数不多,据史料记载当时园中只有花木15种,169棵。从建校伊始至今经过几十年广大师生的辛勤劳动,园内现已有各种花木133种,近8万棵,草地264公顷,形成14个绿化小区计700余亩。校园中常年有绿色,四季有花开。尤其是从二校门西行的银杏树,每到深秋,铺天盖地一片金黄,蔚为奇观,成为校园中最引人注目的一景。

随着岁月的流逝,百年以上的古树,校园中目前已寥寥可数。尤以二校门的两株古柏,树龄估计在五百年以上,至今仍枝叶繁茂,气势轩昂,有“校园卫士”之美誉。其它几棵古柏尽管已采取了一定的保护措施,但把它们作为校园景观来开发做的还很不够,往往周围被一些其它树木或建筑所遮挡,一般人们很难寻觅的到。

近春园原是清咸丰皇帝的旧居,1860年英法联军入侵北京毁于兵火沦为“荒岛”。清华建校以后,历届学校当局均曾拟改造“荒岛”但均限于主,客观条件未能实现。改革开放后学校领导决定彻底改造“荒岛”。经过近二十年的建设“荒岛”上已建有假山、瀑布、草坪、鱼池、水榭、“吴晗塑像”“晗亭”“荷塘月色亭”等景观,使昔日“荒岛被改造成一处富有历史和文化特色的公园。由于该公园是在近春园遗址上完全重建,所以只作简单介绍,不再做具体景观分析。

三、 结束语

通过对清华大学校园几处富有特色的景观进行分析、介绍不难看出,清华大学校园的建设者们的意匠所在。

首先能够围绕清华精神把对学生的教育与激励渗透到景观建设之中。

第二,在景观设计中,因地制宜,因人因事迹巧妙地借用材料肌理、色彩与植物配植,创造统一协调、优美而又富有个性的环境空间。

第三,在重点景观建设的选址方面充分考虑到学生的日常行为与心理,从而达到事半功倍的效果。如闻一多雕塑,即位于教学区与清华园的交接路口,紧邻西阶教室,同时又是通往图书馆、学生宿舍的主要路口,因此它是学生流量最大的线路之一;另一方面,依山而建,相对封闭的空间有很强的领域性,学生们课外英语角即选在此。再比如,施氵晃 纪念壁浮雕像,共有两处,一是在三教学楼正面广场,二是在老图书馆中厅,都位于主教学区。从环境心理学角度来看,这对学生产生了无形的鞭策与自豪感,使同学们认识到宏扬清华精神是每一位清华学人的责任。

第四,景观建设的参与性。清华大学历来注重培养学生对于母校的热爱,形成师生共建美好校园的优良传统。前面提到的很多景观都是由毕业学生捐资修建的,这种由学生直接参与建设的景观,其意义远远超出了景观本身的自然美,而富有更深层次的意义,形成了清华校园的特色景观。

第五,校园建筑景观无论是造型、色彩、还是体量、布局都能够做到既有继承又有创新,全园一盘棋,突出校园的整体美。如图书馆扩建工程、蒙伟民楼,三、四、五教学楼的建筑,都沿用红砖墙,使校园建筑朴素中形成了统一风格,而各建筑在空间构成上又各具特色,溶入了时代气息。

总之,学校建设与发展是一个继承与创新的过程,高校景观环境的设计是一项复杂的系统工程,尤其是象清华大学这样具有悠久历史的高等学府在环境设计过程中,除考虑学生的行为、心理、审美因素外准确地把握了历史文脉和校园文化精神。当然,建筑、环境景观仅仅提供了一个舞台、一个背景;人、师生,才是真正的“演员”、主人和最美丽的景观。

[page]

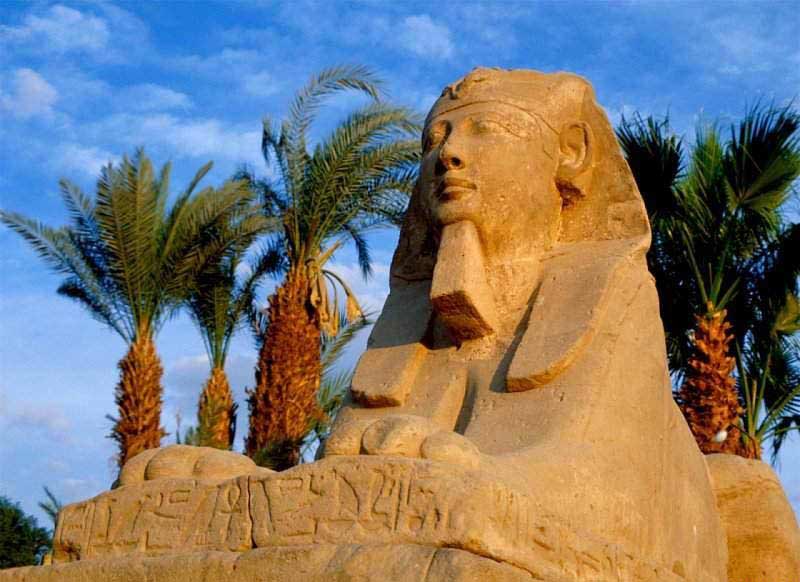

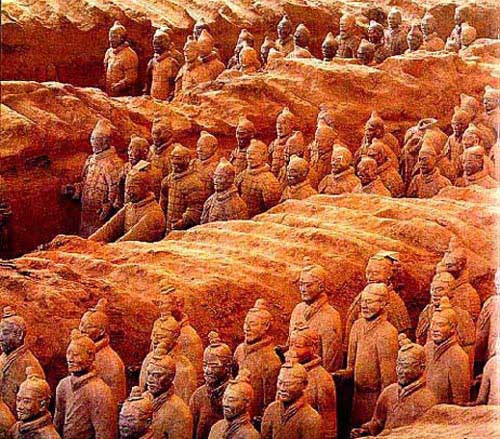

世界著名建筑作品欣赏(2)

[page]

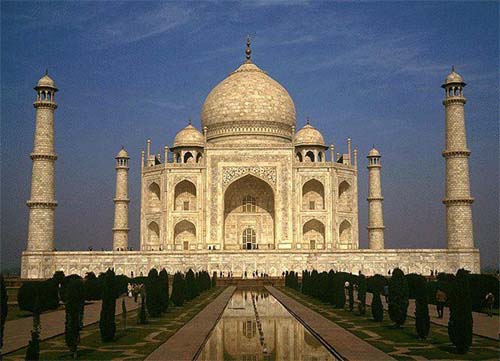

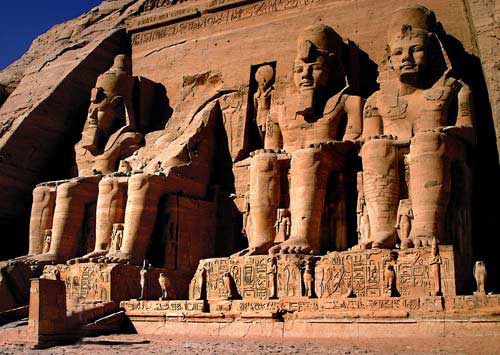

世界著名建筑作品欣赏(3)

[page]

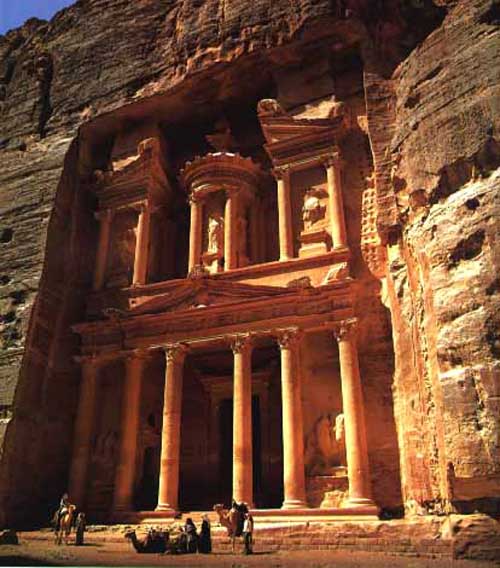

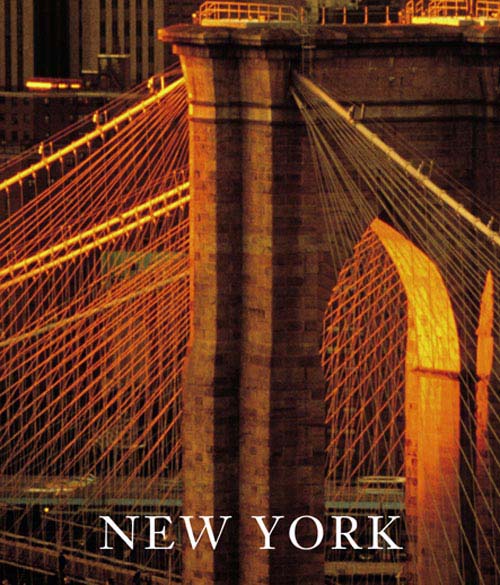

世界著名建筑作品欣赏(4)

[page]

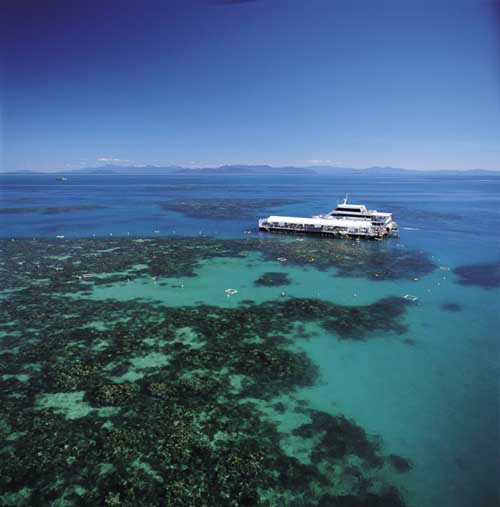

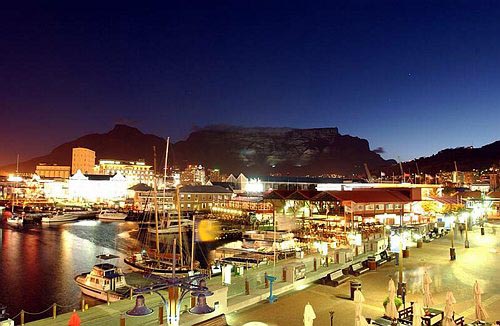

世界著名建筑作品欣赏(5)

[page]

世界著名建筑作品欣赏(6)

[page]

世界著名建筑作品欣赏(7)

• 凡注明“石材体验网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属石材体验网所有。未经本网授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。

• 您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与体验网联系,本网将迅速给您回应并做处理。

点击右侧【在线咨询】或至电0769-85540808 处理时间:9:00—17:00

石材体验网部份作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。